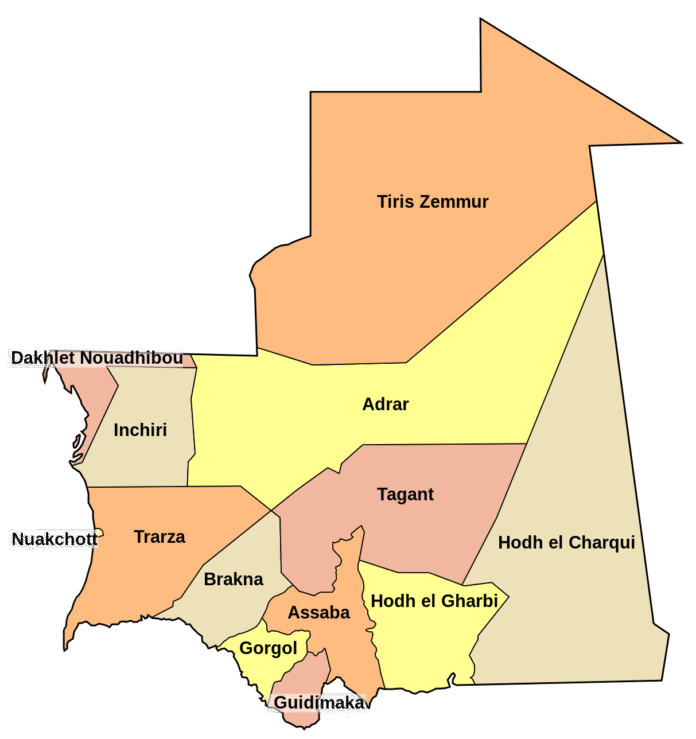

La Mauritanie connaît une situation politique caractérisée par la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu en juin 2024, et un contexte sécuritaire marqué par des défis liés au terrorisme et à la criminalité, notamment dans les zones frontalières du Mali. Le pays est également confronté à des défis migratoires et à une instabilité sociale due à des tensions ethniques et économiques. C’est dans ce contexte que se prépare un «Dialogue», dont la gestation dure depuis plusieurs mois à cause, notamment de la réticence de Biram Dah Abeid à prendre part à ce conclave. Arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle pose des conditions qui n’ont pas été – jusqu’à présent – satisfaites selon lui.

La fin de l’instabilité politique ? Depuis l’indépendance en 1960, la Mauritanie a connu six coups d’État. Le dernier en date, en 2008, est à l’instigation du général Mohamed Ould Abdel Aziz qui s’autoproclame chef d’État en 2009, après avoir revendiqué sa victoire lors d’une élection contestée.

Des avancées, mais…

Durant son premier mandat, le gouvernement ouvre le secteur des médias à la propriété privée et abroge une partie de la loi en vertu de laquelle les journalistes pouvaient être emprisonnés pour calomnie contre le chef de l’État. L’élection de Mohamed Ould El-Ghazaouani, le 1er août 2019, marque la première transition présidentielle pacifique de l’histoire politique mauritanienne. Après son élection, les partis politiques représentés au Parlement ont dialogué avec la nouvelle présidence afin de lancer un renouveau démocratique et social et un pacte républicain. Une des actions majeures de ce pacte républicain est l’enquête parlementaire sur la corruption sous le régime de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a été inculpé avec dix personnalités politiques et hommes d’affaires en mars 2021 pour entre autres : octroi d’avantages indus dans des marchés publics, trafic d’influence, abus de fonctions, enrichissement illicite, recel de produit du crime, entrave à la justice, blanchiment d’argent. Malgré ces avancées, des voix dissidentes sont souvent réduites au silence. Le lendemain de la réélection de Ghazouani en juin 2024, suite à des manifestations ayant entrainé des morts, notamment à Kaédi, l’accès à Internet est bloqué empêchant d’échanger des informations librement.

La Mauritanie face au terrorisme

La Mauritanie se targue d’être le pays le plus paisible de la zone Sahel. Des attaques terroristes endeuillent régulièrement les pays voisins, du lac Tchad à la frontière occidentale du Mali. Entre 2007 et 2009, des attentats sur le territoire ont été revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), notamment l’assassinat de quatre touristes français près d’Aleg, en décembre 2007 (ce qui avait provoqué l’annulation du rallye Paris-Dakar), mais la Mauritanie a connu sa dernière frappe terroriste en 2011. Sans caractère officiel et contrairement aux autres pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), les autorités mauritaniennes n’ont pas rompu le dialogue avec les groupes armés. Cette politique du dialogue militaire s’est également transposée au sein de la société civile, le gouvernement ayant autorisé dès 2007 des partis islamistes comme le parti Tawassul. Depuis 2010, le gouvernement organise régulièrement des conférences internationales sur l’islam qui prônent un consensus sur le rejet de la violence et de l’extrémisme et sur l’acceptation de l’autre, voulant ainsi couper l’herbe sous le pied au radicalisme religieux.

Le Sahara occidental, une épine dans le pied de la Mauritanie

En 1960, la Mauritanie, qui vient tout juste d’accéder à l’indépendance, exige la gouvernance du Sahara occidental pour former une Grande Mauritanie (tout comme le Maroc qui souhaite reconstituer le « Grand Maroc »). En 1963, la province devient un enjeu économique de taille pour le pays qui en prendra possession, d’énormes gisements de phosphates ayant été trouvés à Bou Craa, dans la partie nord du Sahara occidental. En 1973, des Sahraouis basés au Maroc et d’autres réfugiés en Mauritanie forment à Zouerate, en Mauritanie, le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, dit le Front Polisario, dans le but de mettre fin à l’occupation espagnole du Sahara occidental. En 1979, la Mauritanie signe un accord de paix avec le Front Polisario et reconnaît la République arabe sahraouie démocratique en 1981. Son annexion, en 1975, du tiers du Sahara occidental avait obligé la Mauritanie à augmenter l’effectif de l’armée pour affronter le Front Polisario, qui a subi de lourdes pertes. Ce conflit est impopulaire auprès de la population mauritanienne et les dépenses militaires engendrées avant la signature de l’accord de paix ont creusé l’économie du pays. La Mauritanie est divisée sur la question sahraouie car les tribus qui sillonnent cette région désertique n’ont jamais connu de frontières entre ce qui s’appelle aujourd’hui l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie ; mais le pays ne souhaite pas entrer en conflit avec le Royaume du Maroc, dont les troupes se trouvent à quelques kilomètres au nord de Nouadhibou, la capitale économique. Les différents présidents mauritaniens ont réalisé un travail d’équilibristes entre les Sahraouis et les Marocains, ne voulant se fâcher ni avec les uns ni avec les autres. En effet, le pays important l’essentiel de ses fruits et légumes du Maroc et les relations mauritano-sahraouies étant ancrées dans l’histoire, sur le plan social, économique et politique, la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani continue d’affirmer sa neutralité face au conflit, œuvrant pour une solution pacifique du problème afin d’éviter un risque d’escalade régionale. Cependant, les négociations menées par l’ONU, impliquant le Maroc et le Polisario avec l’Algérie et la Mauritanie en tant qu’observateurs, sont suspendues depuis 2019. Et, bien que la Mauritanie ne soit pas partie prenante dans le conflit entre le Sahara occidental et le Maroc, elle en subit indirectement les conséquences, avec par exemple, en novembre 2020, la fermeture durant trois semaines par le Front Polisario du seul point de passage, situé à Guerguerate, entre le Maroc et la Mauritanie.

Mauritanie, un pays de transit

La Mauritanie est un pays de transit pour les réfugiés et les migrants qui se rendent en Afrique du Nord ou en Europe. Elle est également un pays d’accueil pour celles et ceux qui cherchent un emploi saisonnier dans les secteurs de la pêche et de l’industrie minière. Depuis quelques mois, suite à un accord avec l’Union Européenne pour essayer de contrôler les flux migratoires, les autorités mauritaniennes mènent une intense campagne de lutte contre l’immigration clandestine qui a conduit à l’arrestation de milliers de ressortissants ouest- africains avec parfois des abus qui ont été dénoncés par des activistes et des organisations de défense des Droits de l’Homme.

Depuis 2012, à l’extrême sud-est de la Mauritanie, à 60 km de la frontière malienne, se trouve le camp de Mbera accueillant près de 55 000 réfugiés maliens, peuls, touaregs, bambara, songhaï ou arabes, fuyant les violences des groupes jihadistes ou celles de l’armée malienne. En dépit de son administration qui demeure sous le contrôle du HCR, ce camp prend des allures de ville permanente. Les autorités mauritaniennes s’investissent dans ce camp, avec l’appui d’instances internationales comme l’UNICEF, en gérant certaines activités telles que l’accès à l’éducation pour les enfants. Malgré l’accord de paix de 2015 ayant mis fin à des décennies de soulèvements dans le désert du nord du Mali, les tensions dans la région continuent de provoquer de nouveaux afflux de réfugiés vers la Mauritanie. Ces populations n’envisagent pas de retourner dans leur pays d’origine, au Mali, par exemple, où les affrontements sont fréquents entre groupes armés et du fait du banditisme persistant et des attaques commises par certains militaires maliens. Le gouvernement mauritanien continue de garder ses frontières ouvertes.

Espérons qu’avec ce «Dialogue» tant attendu, des notes d’espoir apparaitront pour plus de liberté, d’équité et de renouveau économique au plan intérieur et plus de stabilité au plan extérieur.

Sikhousso